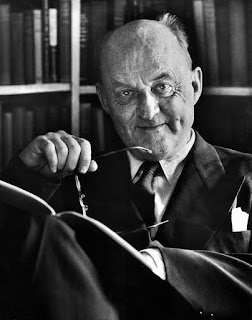

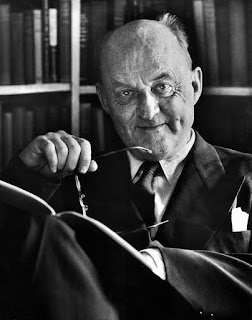

In The

Irony of American History del 1952, riflettendo sui rischi e le

responsabilità a cui gli Stati Uniti erano stati chiamati dai grandi

cambiamenti avvenuti nel sistema internazionale, Reinhold Niebuhr invitava il proprio

Paese a non perdersi in linee di politica estera caratterizzate dall’idealismo.

Pertanto, chiedeva con forza all’America di allontanare da sé ogni convinzione

di essere la nazione più virtuosa del mondo. Una tale scelta avrebbe infatti prodotto

nuovamente l’irrompere dell’«ironia» nelle vicende politiche americane, spingendo

così i sogni degli Stati Uniti ad essere sempre infranti dalla storia. Per il

teologo protestante, nelle situazioni ironiche la virtù diventa

vizio per qualche difetto nascosto nella stessa virtù, la forza si fa debolezza

a causa della vanità a cui la forza può spingere una nazione potente, la

sicurezza si tramuta in insicurezza perché vi è riposta eccessiva fiducia, e la

saggezza diventa follia dal momento che non si conoscono (o non si ha

coscienza) dei propri limiti.

Al tempo stesso, proprio per evitare una deriva idealista, Niebuhr

suggeriva agli Stati Uniti di elaborare strategie realistiche nei confronti

delle numerose questioni che si stavano affacciando nel sistema internazionale.

Nel far ciò, tuttavia, ammoniva il Paese a non cadere nel pericolo opposto di

raggrinzirsi in una posizione eminentemente cinica. L’America – secondo il

teologo protestante – correva il grave rischio di affermare una concezione dell’interesse

nazionale troppo ridotta, ossia incapace di cogliere l’esistenza del legittimo

interesse degli altri Stati. Miope ed egoistica, una tale visione dell’interesse

nazionale non poteva infatti che condurre gli Stati Uniti su una strada

sbagliata. Una strada lungo la quale ogni anelito alla pace e alla giustizia

tra le nazioni, benché idealmente proclamato o tentativamente perseguito,

sarebbe stato pressoché precluso dal tortuoso dramma della storia.

La soluzione che Niebuhr offriva agli Stati Uniti per

fuggire i due corni del dilemma tra idealismo sentimentale e realismo cinico

era quella di applicare alle vicende interne e internazionali del Paese lo

sguardo del «realismo cristiano». Quest’ultimo,

secondo l’autore, rappresentava un metodo di conoscenza che, avanzando

la pretesa di tener conto di tutti i fattori della realtà, poteva così condurre

a un suo più adeguato intendimento. Il «realismo

cristiano», riconoscendo l’ambiguità di ogni azione politica, ossia la

compresenza tanto del bene quanto del male in ciascuna opzione, non solo

avrebbe permesso una desacralizzazione della politica estera, ma avrebbe anche

e soprattutto costituito un rifiuto del mondo hobbesiano.

A

sessant’anni di distanza dalla pubblicazione del volume, pur con una situazione

internazionale radicalmente trasformata, i suggerimenti di Niebuhr non hanno affatto

perso il loro valore. Anzi, appaiono oggi ancora più stringenti non soltanto

per l’America (in un sistema politico globale ormai sempre più multipolare), ma

anche per i Paesi dell’Unione europea impegnati in una lotta contro il tempo e

contro la speculazione internazionale. In particolare, la necessità di cambiare

rotta e acquisire una visione realista ma piena di speranza del presente e del

futuro del Vecchio continente appare imprescindibile per la Germania.

Quest’ultima, infatti, ritornata da protagonista – e non da terreno di scontro

tra opposti schieramenti come durante il bipolarismo – al centro della politica

europea con il crollo del Muro di Berlino, sembra sempre più subire il fascino

perverso sia dell’idealismo, sia del cinismo. La Germania, da un lato, è sentimentalmente

idealista perché ritiene se stessa la più virtuosa delle nazioni d’Europa. Una

nazione che non può non insegnare agli altri Paesi come ci si deve comportare. E

fa di questa falsa virtù – proprio perché ottenuta scorporando dal suo debito

pubblico le passività del Kfw, le quali farebbero balzare quasi a quota cento

l’incidenza del debito sul prodotto interno lordo – lo strumento di accusa

verso gli Stati ‘cicala’ suoi vicini, come l’Italia, che nel corso degli anni hanno

creato (con gravi responsabilità) un enorme dissesto nei loro conti pubblici.

Dall’altro lato, la Germania è anche realista perché antepone in modo miope ed

egoistico al futuro del progetto europeo il proprio interesse nazionale (o,

almeno quello di una parte del suo ceto politico che, ormai prossimo alle

elezioni per il rinnovo del Parlamento, è concentrato solo nel non perdere

consenso tra l’elettorato tedesco). Segnali di questa tendenza sono evidenti

non solo nell’estrema lentezza con cui i tedeschi si sono mossi nei confronti

della Grecia, ma anche nel loro tergiversare verso l’ipotesi di trasformare la

Bce in un prestatore di ultima istanza.

Forse,

per uscire dalle secche di questa grave situazione che attanaglia i Paesi

membri dell’Unione europea ormai da molti mesi e che sembra non offrire

soluzione che i mercati non siano pronti a bocciare continuamente, sarebbe

utile che i diversi Stati del Continente – e, soprattutto, la Germania – cercassero

di far proprio il «realismo cristiano» di Niebuhr.

Soltanto uno sguardo realistico, ma non cinico, sull’impasse attuale può permettere di riscoprire e rinvigorire

quell’ideale – spesso tradito dalla costruzione istituzionale successiva –

verso cui Robert Schuman, Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi guardavano nel momento

fondativo dell’Europa. Soltanto uno sguardo realistico, e pieno di speranza perché

cristiano, può impedire che alla crisi finanziaria o politica possa succedere –

per dirla con Ernst Nolte – una nuova «guerra civile europea».